能登半島地震にて被災された方々にはお見舞い申し上げます。

住家に被害があった場合、市町村から罹災証明書を発行してもらうことにより、各種公的支援、民間の支援等が受けられます。

その一つ、市町村が発行する罹災証明書です。住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するものです。各種公的支援、民間の支援等が受けられますので、積極的に震災からの復興に役立つようお手伝いいたします。

大規模な地震以外にも、小規模な河川の氾濫や土砂災害等でも住宅への被害等は発生しますので、これを機会にこうした災害救助の法律を理解し、また活用に不自由を感じることがあればお手伝いをいたしますので、是非ともお読みください。

罹災証明書 発行 のための手続き

大まかな流れは以下のとおりです。

①罹災証明書の発行を自治体に申請する

②自治体の調査員(通常は建築士)が現場の被害状況を調査する

③自治体が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

① 罹災証明書 の発行を自治体に申請

罹災証明書の発行申請は、各自治体にて、当該家屋の所有者または居住者が行いますが、委任状があれば第三者でも代理で申請することができます。

また委任状がなくても、罹災者と同一世帯の方や罹災者の三親等以内の親族、法定代理人なども申請できますが、罹災者との関係を証明するものが必要です。

② 自治体が現場の被害状況を調査

この調査は国が定めた調査方法によって、各自治体から委嘱を受けた調査員が行います。

まず、調査員が現場で外観を目視し、外観の損傷を把握します。また、家屋に傾きがあると思われますので、傾きの程度を測定します。大規模災害の場合は、地元の自治体の職員では対応しきれないので、他の自治体から応援の調査員が対応される場合もあります。

通常はこれで調査は終了ですが、罹災者からの申請があった場合には、さらに、家屋内部の調査も行います。これは、外観上被害の程度が低くても内部の被害の程度は大きいということがありうるからです。

もっとも、家屋に倒壊の危険性がある場合には、内部調査は行われないことがあります。

③自治体が 罹災証明書 を 発行

先ほども言いましたとおり、一般的には「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」という区分に分けられて罹災の程度が認定されます。

お住まいの家屋の主要な構成要素の経済的被害の家屋全体に占める割合が、50%以上の場合は「全壊」、40%以上50%未満が「大規模半壊」、20%以上40%未満が「半壊」、20%未満が「一部損壊」と認定する自治体が多いようです。

なお、注意点としては、片付けなどをする前に被災状況を写真にとって記録に残しておきましょう。

片づけたりした後では、軽い区分で認定されてしまう傾向があります。また、罹災証明の認定に不服がある場合は、各自治体に申し出ることにより、再調査してもらえる場合があります。

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(「罹災証明書」)を交付しなければならない。

災害対策基本法 第90条の2

2 市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

3 特別区の区長は、第1項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。

4 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、第1項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

石川県内の自治体の「 罹災証明書 」ページ

この度の令和6年能登地震により住家に被害があった場合、市町村から罹災証明書を発行してもらうことにより、各種公的支援、民間の支援等が受けられます。

たとえば、生活再建にかかる支援金の支給、税金の減免、仮設住宅や公営住宅への優先的な入居、民間金融機関における有利な条件での融資のほか、保険の請求でも必要になることが考えられます。

石川県内の自治体の「罹災証明書」に関するページへのリンクがありますので、該当の方はご利用ください。

• 珠洲市 • 輪島市 • 能登町 • 穴水町 • 志賀町 • 七尾市

• 中能登町 • 羽咋市 • 宝達志水町 • かほく市 • 津幡町 • 内灘町

• 金沢市 • 野々市市 • 白山市 • 川北町 • 能美市 • 小松市 • 加賀市

自治体により、手続きや援助などに差がある場合もあります。

参考例: 石川県珠洲市

災害の規模が大きかった石川県珠洲市では連休明けの1月9日から罹災証明書の申請受付開始となりました。

郵送とオンラインのどちらかを選択できます。

以下では、マイナポータルの「ぴったりサービス」で、り災証明書の発行申請がオンラインでできますを紹介します。

オンライン罹災証明書の申請に必要なもの

- 電子証明書が記録されたマイナンバーカード

- マイナポータルアプリ

- (PCの場合) ICカードリーダー

アプリのインストールされたスマホとマイナンバーカードのみで申請が可能で、PC経由の場合には別途ICカードリーダーが必要になります。

オンライン申請の手順には、事前にマイナポータルの利用者登録及びログインが必要です。

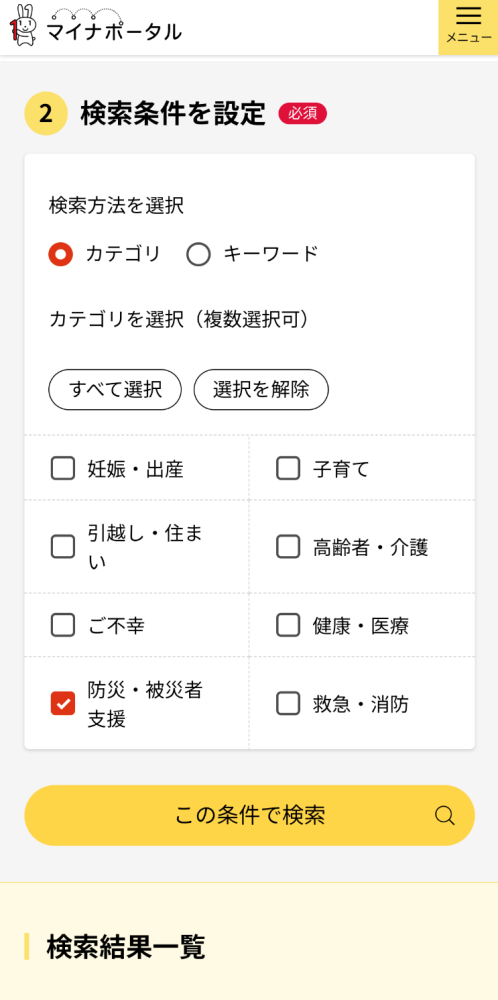

利用者登録後、手続きの検索・電子申請<外部リンク>に進み、マイナポータルのホーム画面下部の、「手続の検索・電子申請」を押してください。

「(1)市区町村を選択」で石川県珠洲市を選択してください。

「(2)検索条件を設定」で防災・被災者支援を入力・選択のうえ検索してください。

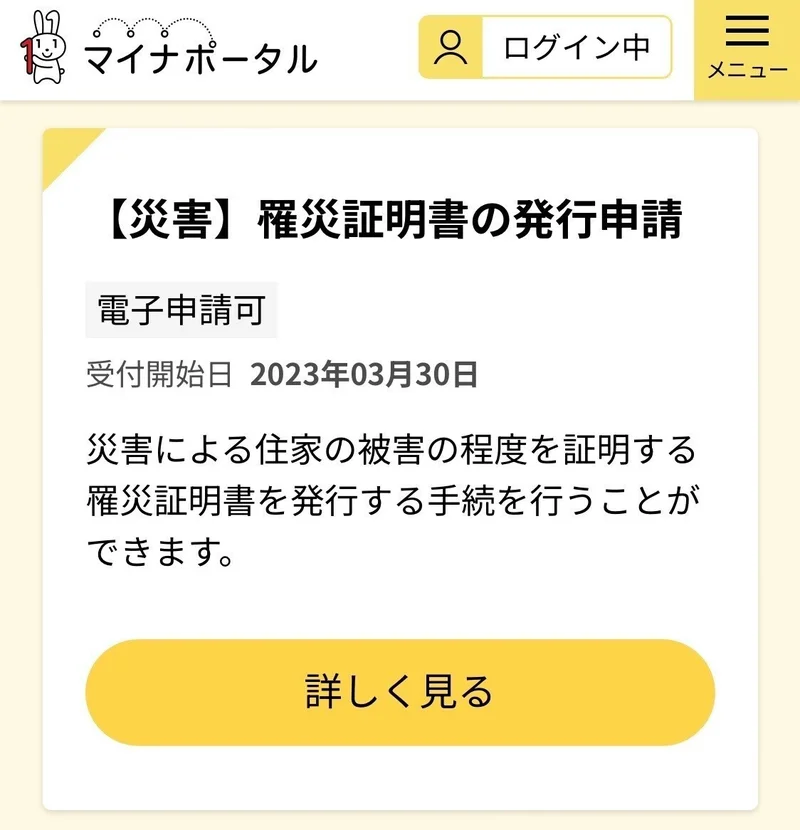

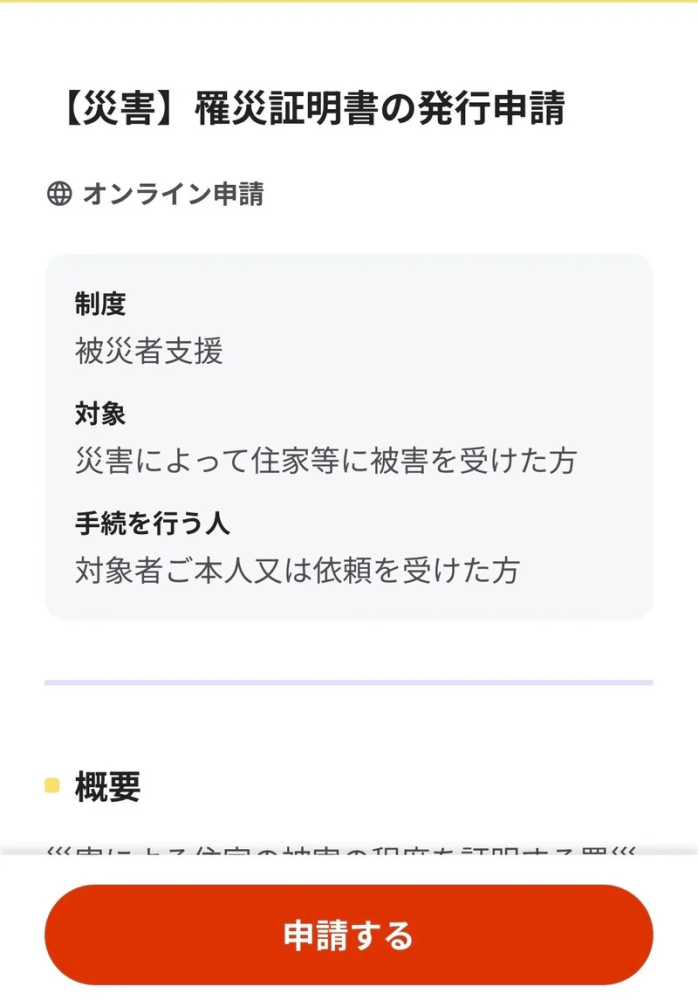

「【災害】罹災証明書の発行申請」が表示されます。

入力フォームに必要事項を入力し、申請してください。なお、申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

参考:罹災証明書(り災証明書)をマイナポータルから申請する方法(デジタル庁)

罹災証明書と住まい・生活への公的支援

最大300万円の支援金を受けたり、民間賃貸住宅を借り上げた「賃貸型応急住宅」や新たに建設する「建設型応急住宅」への入居が、都道府県や市町村によってあっせんされます。

証明書は3種類あります

罹災証明書があれば、公的支援について被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予されたり、被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられます。また、仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められ、災害復興住宅融資が受けられます。

民間支援についても、金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれたり、私立学校などの授業料減免の可能性、災害保険の保険金を受給することができます。

似たような証明書に、罹災届出証明書がありますが、これは、罹災証明書を申請しましたということを証明するもので、申請すれば即日発行されるものです。罹災証明書はすぐに発行されるわけではありませんので、これによれば各支援が受けられる可能性が高まります。なお、この証明書は無料で発行されます。

更に、家屋だけでなく、家財などにも損失があったことを証明しなければならない場合に対応する被災証明書というものがあります。罹災証明書と異なり、どの程度の被害であったかを認定するものではないので即日発行されますが、各自治体によって判断基準が異なったり、そもそも被災証明書というものが存在しない自治体もあります。

住まい・生活への公的支援として

被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」や、災害救助法に基づく「応急仮設住宅」への入居や住宅の「応急修理制度」などの支援があります。これらを受ける際に、罹災証明書が必要になります。

被災者生活再建支援金

被災者生活再建支援法が適用されると、住宅が全壊するなど著しい被害を受けた世帯は、最大300万円の支援金を受けることができます。

支援金は、住宅の被害程度に応じた「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じた「加算支援金」を合わせた額になります。単身世帯はその3/4です。現金で支給(振込)され、使途に制限はありません。

仮設住宅など当面の住まいのあっせん

災害救助法が適用されると、民間賃貸住宅を借り上げた「賃貸型応急住宅」や新たに建設する「建設型応急住宅」への入居が、都道府県や市町村によってあっせんされます。また、公営住宅、UR賃貸住宅、国家公務員宿舎などがあっせんされることもあります。

住宅の応急修理

お住まいの市区町村に災害救助法が適用された場合、半壊した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分の応急的な修理の支援が受けられます。修理限度額は一世帯当たり59万5千円です。資力のない方が対象ですが、大規模半壊では資力を問いません。

また、令和元年8月28日以降に発生した災害では、一部損壊(損害割合10%以上20%未満)の場合にも、一世帯当たり30万円を限度として支援が受けられます。

なお、この支援は、都道府県または市区町村が修理業者に修理作業を委託し、その費用を支払うもので、被災者に費用が支給されるものではありません。

障害物の除去

お住まいの市区町村に災害救助法が適用された場合、住家の全部または一部に土石や竹木等の障害物が運び込まれ、日常生活に支障をきたすような場合、これらの土石や竹木等の除去に対する支援が受けられます。費用の限度額は一世帯当たり13万7千9百円以内です。自力では当該障害物を除去できない方が対象です。

なお、この支援は、都道府県または市区町村が修理業者に修理作業を委託し、その費用を支払うもので、被災者に費用が支給されるものではありません。

罹災証明書の活用と交付まで

罹災証明書は、以下のような各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用されています。

給 付 :被災者生活再建支援金、義援金 等

融 資 :(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等

減免・猶予 :税、保険料、公共料金 等

現物給付 :災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理制度 等

罹災証明書の申請から交付まで、被害の損害に応じた支援割合は以下の通りです。

なお、損害割合については、災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいています。

・市町村が災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、地震・水害・風害等の災害ごとに住家の経済的被害の標準的な調査方法を定めたもの

・固定資産評価を参考に、原則として、部位(基礎、柱等)別の損害割合を算出し、それらを合計して住家全体の損害割合を算出して判定

罹災証明書 申請 を 行政書士 に依頼するメリット

この証明書は、役所の窓口で紙で申請する場合に免許証の身分証明と、被害を写した写真等があれば、行政の専門家のサポートは不要であると思いがちです。

この証明書に関しては、ご自身でやられる方がいいかもしれません。損害の状況の確認に行政の方が参りますので、書類の不備や間違いの変更もその場で解消できるかもしれません。写真や説明等の書類の充実具合の差で、多数の被害が出て多くの家屋が被災し罹災申請が申請されていた状況で、長期化が予想されるなか確認の順番が多少前後する程度でしょう。

ご自身での罹災証明書の作成における注意点としては、片付けなどをする前に被災状況を写真にとって、詳細な記録に残しておきましょう。あまり片づけたりした後では、軽い区分で認定されてしまう傾向があります。また、罹災証明の認定に不服がある場合は、各自治体に申し出ることにより、再調査してもらえる場合があります。

被害状況の資料を紙にするかオンラインにするかで、高齢者も多いであろう被災地において扱いに差がないことを望みたいと思います。窓口で書類の確認をする行政の方も大変だと思います。ただし、スマホで角度や縮尺等を変えながら詳細に撮影して、本人確認も兼ねたマイナンバーで申請するスピードには一日の長があります。処理する行政のオンライン処理能力にも左右されますが、今回の震災で他の自治体でも対応力の強化を検討することでしょう。

震災復旧は、行政や法律行為とは家屋の罹災証明書と損害補償金だけでは関係が終わらないものです。そのような困難を避けるためにも、法律の専門家に依頼し、ご家族や将来のお話も伺ったうえで、適切な法的処置を打ち出すことが大切です。

ここまで、自宅の売却や転居、相続にまで関わる震災からの再建を行政書士に依頼するメリットについて改めてお伝えしました。能登半島地震にて被災された方々には改めてお悔み申しあげます。残念ながら住家に被害があった場合であっても、市町村から罹災証明書を発行してもらうことにより、早めに各種公的支援、民間の支援等を受け、復旧への準備を進めていかれることをお祈りしております。

申請ALL .com では、チャットにて行政書士費用のお見積もりを提示しております。

被災者生活再建支援法の概要

被災者生活再建支援制度の目的は、防風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火の自然災害により、家屋の全壊や半壊などの多大な被害を受けた時に生活を再建できるように支援することが目的で、都道府県が相互扶助の観点から拠出している基金を活用し、被災者生活再建支援金によって被災者の生活の再建、安定と被災地の復興ができるようように貢献します。

被災した場合に全壊や半壊、焼失や流出などで住居が損害を受けた場合に、生活を再建するために支給されます。損害の程度により支給額が異なりますが、被災した際の支援金制度は義援金だけではまかなえない生活を再建するために大切な支給金です。

この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

被災者生活再建支援法 第1条

石川県は今月1日に発生した能登半島地震で、生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活を再建するため、被災者生活再建支援法を適用すると決めました。今回の地震では被害が甚大で調査に時間がかかることから、国の認定を待たず制度が適用されることになりました。

今回の地震で、石川県ではこれまでに住宅の全壊が100世帯以上、報告されています。

住宅を補修する場合や賃貸住宅でも、支援の対象となるということで、被災者生活再建支援法の適用により今回の地震で被害を受けた住宅を新たに建設・購入する場合は、全壊で最大300万円、大規模半壊で最大250万円、中規模半壊で最大100万円が支給されます。

都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(「支援金」)の支給を行うものとする。

被災者生活再建支援法 第3条

2 被災世帯のうち前条第二号イからニまでのいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 200万円

二 その居住する住宅を補修する世帯 100万円

三 その居住する住宅(「公営住宅」を除く。)を賃借する世帯 50万円

被災者生活再建支援制度の概要

支援金支給までの手続き

① 支援法適用(都道府県)

↓

② 都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告、公示(都道府県)

↓

③ 罹災証明書の交付(市区町村)

↓

④ 支援金支給申請(被災世帯)

↓

⑤ 市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付

↓

⑥ 被災世帯に支援金の支給(支援法人)

↓

⑦ 支援法人から国に補助金申請

↓

⑧ 国から支援法人に補助金交付

日本行政書士会連合会の能登半島地震への対応

令和6年1月1日午後、石川県能登半島で最大震度7の地震が発生し、石川県を中心とした北陸地方をはじめ広い地域で大きな揺れが観測され、現在もなお余震が続いています。 今回の地震による津波や火災に加え、停電や断水などのライフラインの被害等が連日報道されています。また、多数の安否不明者がおり、断続的な余震が続く中で予断を許さない状況が続いています。 お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。 日本行政書士会連合会といたしましては、被災地域の行政書士会と連絡を取りつつ、情報収集、状況把握に努めているところです。 今後も引き続き、被災地域の行政書士会・自治体と連携を図り対応に努めてまいります。

日本行政書士会連合会

近年、阪神淡路大震災、東日本大震災、北海道地震など地震が頻発しています。さまざまな自然災害で被災した人を助けるために被災者生活再建支援制度があります。

被災者支援制度とは、阪神・淡路大震災がきっかけで生まれ、文字通り自然災害によって被災した方を支援する制度です。阪神・淡路大震災では、地震の規模が直下型でマグニチュード7.3だったので非常に大きな被害がでました。それに加えて火災がおきて全焼家屋が多数でています。

そのような状況を踏まえ、被災者の生活を支援しようと国や都道府県が制度として確立していこうという働きかけがあり平成10年5月に制度が成立して、平成10年11月6日に総理府令として施行されました。

古くから日本においては地震、風水害、火山噴火など、様々な自然災害が多く発生し、かけがえのない生命と貴重な財産が失われています。

大規模災害の発生に際し、必要な情報を収集し、被災地の行政書士会やその会員のみならず被災自治体や被災者を支援する事業を行うため、日本行政書士会連合会では大規模災害対策本部を設置しています。災害が発生しないことが一番ですが、災害発生時には、「自助」・「共助」・「公助」という防災の基本理念に基づき、迅速かつ適切な組織活動により、災害対策を進めてまいります。